Sabahi, the leader of Egypt’s Dignity Party describes his meeting with the Secretary General of Hezbollah as hope-inspiring.

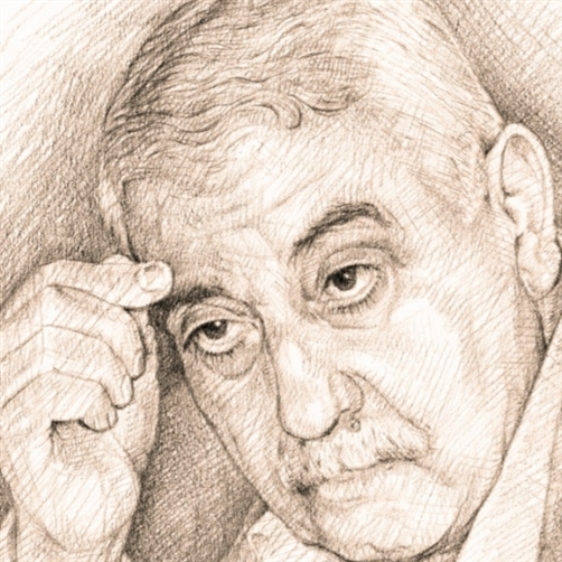

In an exclusive interview with Al Mayadeen, Hamdeen Sabahi, head of the Egyptian Nasserist “Dignity Party” and the Secretary-General of the Arab National Congress, discussed his recent meeting with the Secretary General of Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, in which the two discussed recent events of Arab rapprochement and the internal situation in Egypt.

Sabahi described the meeting as hope-inspiring, as “Sayyed Nasrallah, through his high stature, spearheads anti-zionist resistance in defending the central cause of our Arab nations, which is liberating Palestine. Sayyed Nasrallah as a visionary and resilient leader is capable of setting the path of liberation,” Sabahi said.

Sabahi also expressed his joy in meeting Sayyed Nasrallah, pointing out that the meeting discussed the prospect of “the ummah’s resisting powers to reach its end goal, and to add to such efforts by facing the occupation, and finally accomplish the liberation of Palestine from the river to sea.”

“Sayyed Nasrallah is an icon of resistance and he has deservedly earned this title with the sacrifices made by him and his party,” he added.

“The sacrifices of the Resistance remain at the forefront, and the [Arab National] Congress seeks to share the burden of these sacrifices in an effort to achieve its goals which are the goals of the Resistance against the Zionist enemy.”

“There is a vast common ground between us, one that is too great to define, and the path that the path that expresses this Ummah’s sincere hope and its wishes.”

“The meeting with the Secretary-General of Hezbollah renewed these issues, while also discussing present developments, and touching on the prospects of this great mission that we share, and its fulfillment.”

During the meeting, Sayyed Nasrallah discussed with Sabahi affairs in the Arab world in general, while focusing specifically on occupied Palestine, and the duties of the Ummah’s forces toward this sacred cause. The two also discussed the importance of empowering these forces in order to better serve this goal.

Rapprochement heralding Arab Unity

“The Arab National Congress calls for the widest consensus and concerted efforts. [We] believe that dialogue and settling the differences of the Ummah among ourselves is necessary to resolve discord among the Arab nations which wastes our resources on infighting,” Sabahi said.

“The Ummah is being reconciled even if to a limited extent. This rapprochement deserves our support, and we have repeatedly called for it. We are happy with it, and we have praised every step of it, the latest of which is the return of Syria to its natural place in the Arab League.”

“We notice that there is a sense of rationality in dealing with Arab affairs now; which we support and favor, such that it saves our energy for the sake of devoting ourselves to confronting our enemies.”

“This sense of sophistication among the Arab people is the result of the struggle of our Palestinian brothers and sisters [against the occupation] within the occupied territories, their steadfastness of Gaza, and their valiance in Al-Quds in defending Al-Aqsa Mosque,” Sabahi added.

On the subject of the normalization agreements, Sabahi pointed out that these agreements were conducted by the rulers, and that they do not reflect the will of the Arab people. He further referred to the heroic operation by Egypt’s Mohammad Salah as an exemplary case of popular resistance against the normalization agreements.

“The normalization agreements, from the first agreement concluded by Sadat in 79 to the so-called Abraham Accords with some Gulf countries, are all stillborn and doomed to fail such that they do not reflect the will of the people. all of these agreements are not worth the ink with which they were signed.”

Sabahi pointed out that Mohammad Salah was not the first Egyptian to be martyred in resistance against the normalization deals. Saad Idris Halawa was martyred on the day the Zionist enemy’s embassy was opened in Egypt. Suleiman Khater and Ayman Hassan. As well as the Egyptian Revolution Organization led by the late leaders Khaled Gamal Abdel Nasser and Mahmoud Noureddine.

The Situation in Egypt

“After a year’s worth of work arrangements for the frame of the dialogue between the government and the opposition has been achieved, and we also expect the liberation of prisoners of conscience .”

He noted that the dialogue has begun, and it is hard to judge it so soon because it will be assessed consequentially.

The first demand raised by this dialogue is that of the day-to-day lives of Egyptians in light of the pertinent economic crisis which calls for a change in the economic policies, and the opposition has alternatives that it has proposed and will bring to the table during the negotiations.

The second point has to do with civil and political liberties in Egypt: anybody that doesn’t share the state’s stance is prosecuted and cornered. This however is starting to change Sabahi points out.

“We in the civil democratic movement, which represents the Egyptian opposition, accepted this dialogue with guarantees. We insist that Egypt must be a homeland free of prisoners of conscience.”

He also pointed out that Egypt needs a law for parties, such as civil society and its associations, to guarantee their freedom and independence and to ensure that they play their role in serving society.

“We need a new election law based on the principle of proportional list elections, not a closed list that produces only one-color, non-democratic parliaments, and a new law on pretrial detention that ends its use as a punishment.”

Related Stories

- Any blunder will snowball into all-out regional war: Sayyed Nasrallah

- Sayyed Nasrallah: Resistance factions’ unity foiled enemy’s goals

- Iran welcomes revival of relations with Egypt: Sayyed Khamenei

Filed under: Egypt, Lebanon, Lebanon Islamic Resistance - Hezbollah | Tagged: Abraham Accords, Arab National Congress, Camp David, Egypt's Dignity Party, Egyptian revolution, Full liberation of all Palestine, Hamdeen Sabahi, Jamal Abdel Nasser, Sayyed Hassan Nasrallah, The Zio-temporary entity | Comments Off on Leader of Egyptian Nasserist Party meets with Sayyed Nasrallah

صابرين دياب فلسطين المحتلة

صابرين دياب فلسطين المحتلة